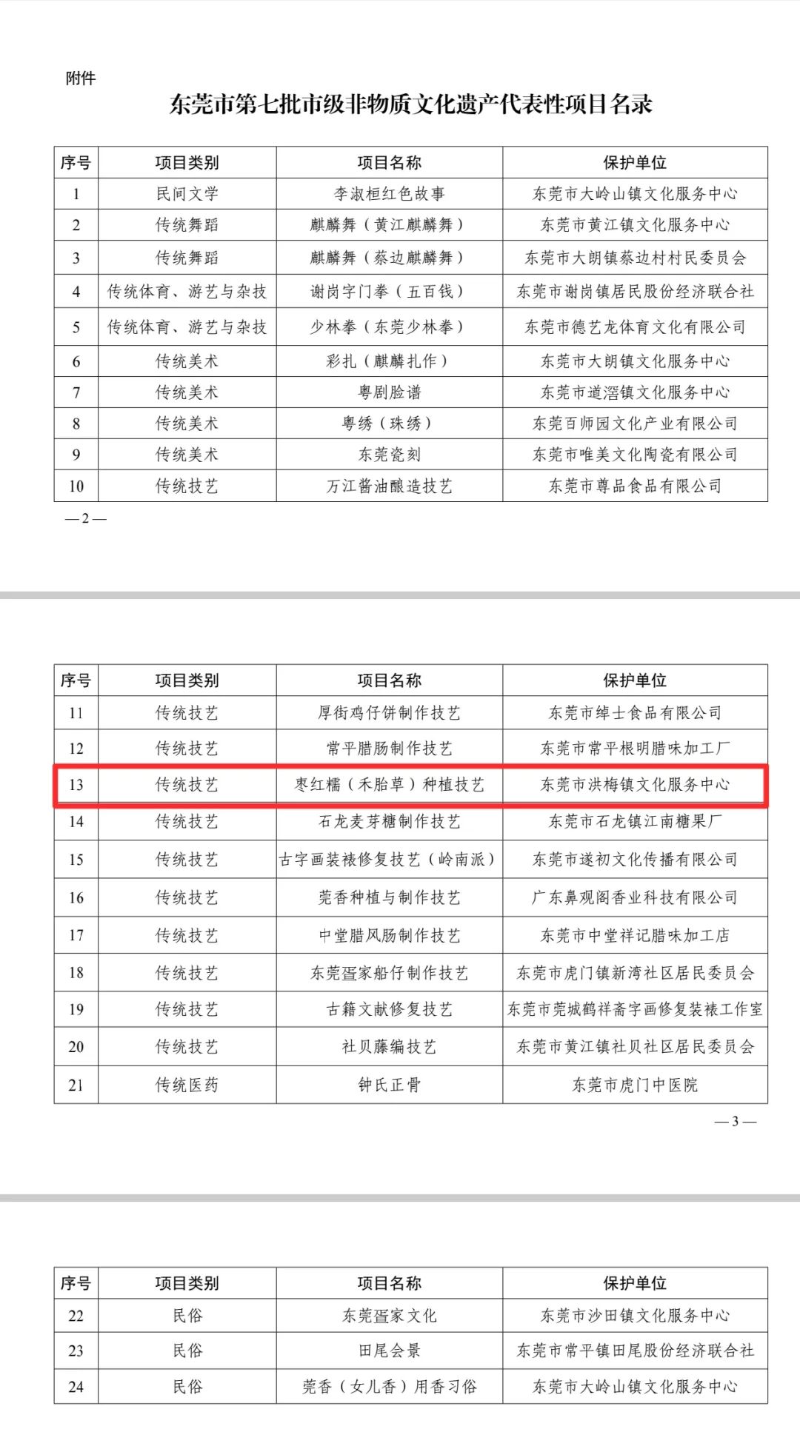

近期,东莞市人民政府正式公布第七批市级非物质文化遗产代表性项目名录,洪梅镇申报的“枣红糯(禾胎草)种植技艺”成功入选传统技艺类非遗项目。这是继“花灯制作技艺”“添丁习俗”“盲佬话”之后,洪梅镇的第四个市级非遗项目,意味着该镇在非物质文化遗产保护与传承方面又取得了显著成果。

“枣红糯(禾胎草)种植技艺”起源于东莞水乡片区,洪梅镇的种植区域主要集中在金鳌沙村与乌沙村,其他村也有零星种植。根据清代《东莞县志》的记载,这项技艺已经有了数百年的历史。洪梅镇凭借其独特的自然环境和地理条件,为枣红糯的生长提供了适宜的土壤和气候。

作为岭南水乡的特色农产品,枣红糯的种植包含浸泡育芽、育苗、稻田管理、收割加工等十多项精细环节,凝聚了数代传承人的智慧和经验。其种植技艺既遵循传统农耕方法,注重土壤养护和天然肥料的运用,又结合现代科学管理,比如进行病虫害精准防治,形成了一套既具传统特色又有创新元素的生产体系。

枣红糯不仅是东莞水乡文化的象征,在民俗传承中也扮演着重要角色。它的稻粒呈红色,禾秆粗壮,虽然产量较低,但兼具食用和药用价值,衍生出了枣红糯米、枣红糯粽、枣红糯创意茶饮等多样化产品,成为当地特色产业的一大亮点。近年来,洪梅镇积极推动枣红糯的传承,通过非遗进校园、在线直播宣传、文化展览等活动,让枣红糯“走出田间,贴近生活”,同时提高了社会对枣红糯文化的认识。

接下来,洪梅镇将持续加强非遗保护与活态传承,推动枣红糯产业与文旅等业态融合,进一步打造“水乡文化”品牌,为地方经济与文化的协同发展注入新的动力。